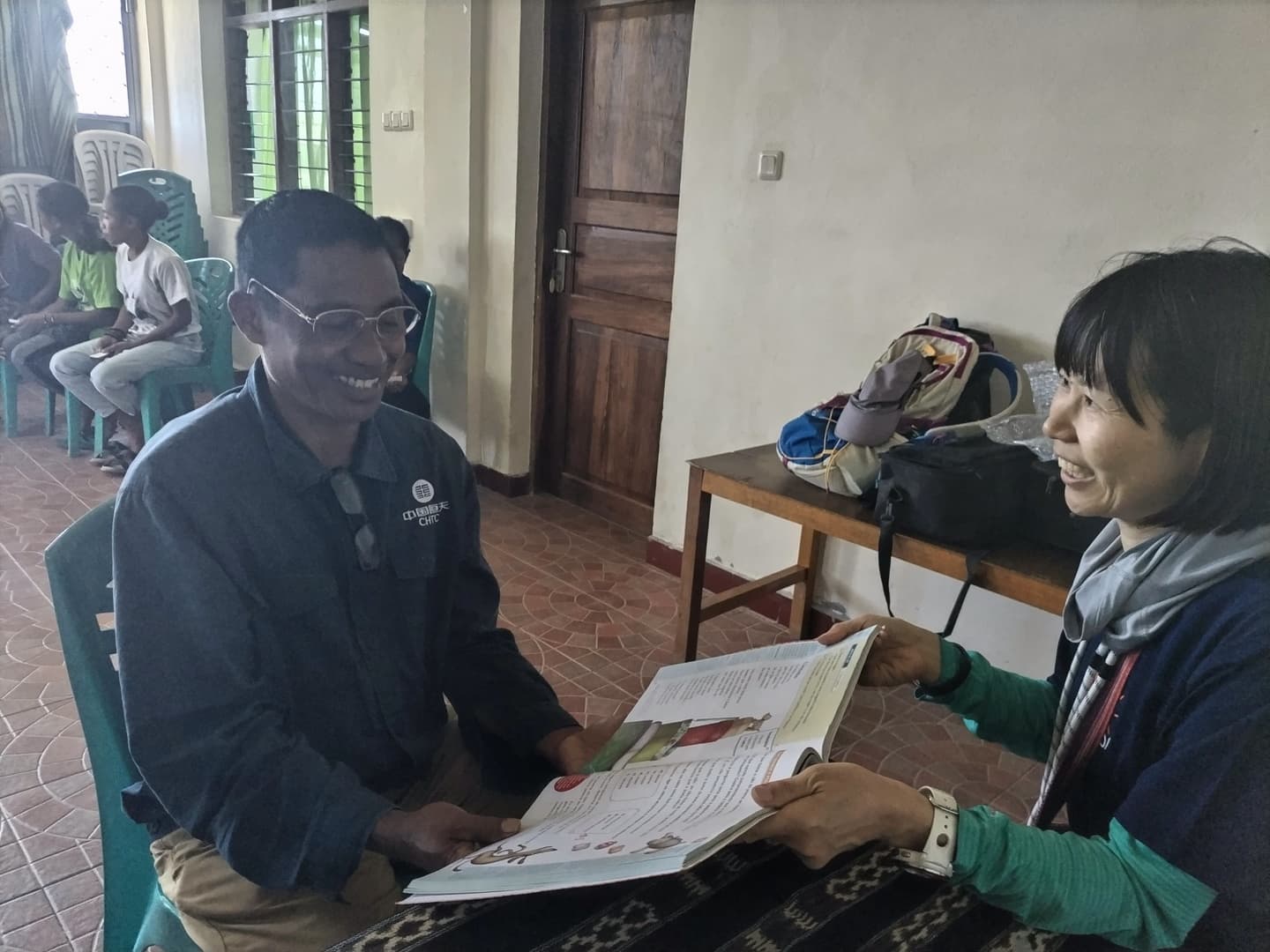

医師を夢みる現地の若者を支援

東ティモールを支援する原点ともいえるのが、貧しさゆえに医師の夢を諦めていた現地の青年マヌエルさんへの支援です。私の高校時代のクラスメイトであった聖心侍女修道会のシスター中村葉子の、東ティモールでの精力的な活動に触発され、現地の若者を医療従事者に育てようと思い立ち、彼を紹介されたのです。

彼は私共の支援を糧に努力を重ね、2015年6月には無事インドネシア国立ウダヤナ大学医学部を卒業しました。そして現在では、東ティモール東北部にある国立病院からの出張診療所で医事に携わっています。

国民約126万人に対し、眼科医療に従事する医師は約10人に満たない状況の中、彼は唯一の東ティモール人医師として、東北部の僻地にて孤軍奮闘しております。

出産に立ち会うなど様々な経験を経て、2019年6月に彼のもとを訪れた時には、すっかり「医師の顔」となっており、誇らしく感じました。

今後彼を中心に、医療従事者を志す現地の若者が増えることを目指しています。

一緒に子供を診察

マヌエルさんから思わぬプレゼント

手術用顕微鏡寄贈

東ティモールの人口約126万人に対して、眼科医師は10人に満たない状況ゆえに、現地では視力検査すらほとんど行われていません。

首都ディリにある国立病院内眼科の手術環境ですら、まだまだ改善の余地がある状況です。

そこで、2019年4月、国立病院に手術用顕微鏡を寄贈しました。

まずは医療が受けられる環境が少しでも整う一助となればうれしいです。

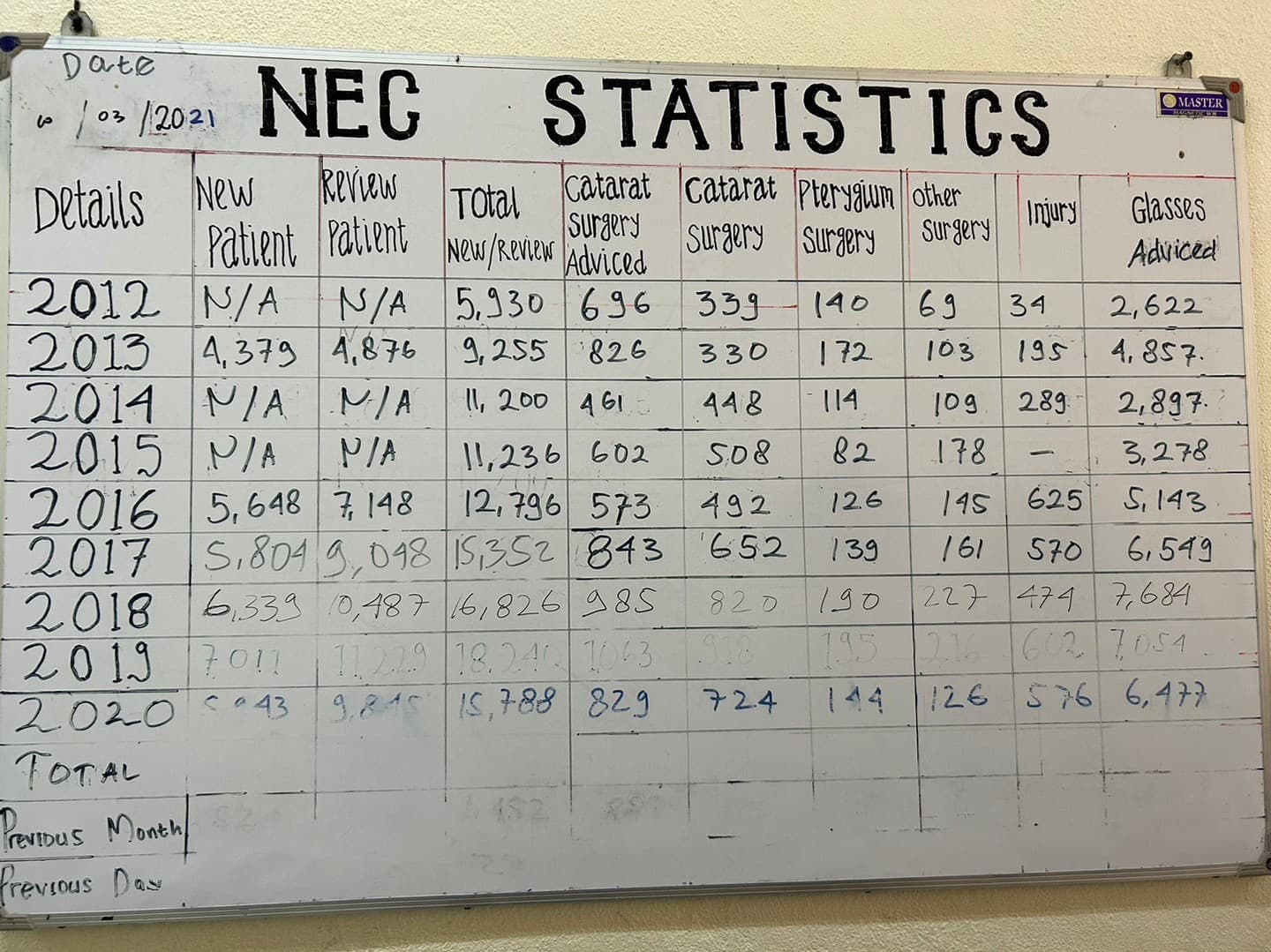

寄贈した手術用顕微鏡が大活躍中!!

2023年8月に渡航した際、ナショナルアイセンターを訪問し顕微鏡の使用状況についてうかがいました。

現在眼科は3名の医師で診察・手術を行っています。

白内障手術だけで月に70〜80例・年間1,000例前後のオペ件数があるようです。そのほとんどを寄贈した顕微鏡で行われており、大活躍しているという嬉しい報告を受けました!!

手術で一番多いのはやはり白内障・ついで翼状片(結膜の下にある細胞が異常に繁殖して、目頭のほうから黒目にかけて三角形状に入り込む病気)が続きます。

ナショナルアイセンターで手に負えない症例に関しては、マレーシアやシンガポールなど外国へ紹介しています。

ちなみに東ティモール人であれば、治療費は無料です。

東ティモールでは、少しくらい見え辛い・痒い・痛い・・と症状があっても、すぐに病院へ行くという行動へは繋がりません。「仕方ない」とそのまま放置したり、時には、「行いが悪いから」と祈祷に頼ったりするようです。

ナショナルアイセンターでも、グループを組んで地方へ診療に出かけるなどアウトリーチ活動をされています。

今後、皆さまから寄贈頂いた老眼鏡をお渡しする活動の際の同行や、視力測定を通して再検査が必要と思われる方がいた場合の診察受け入れ等、私達の活動と連携を図って頂けることになり、大変心強いです。

今後更なる連携を図ります

検査機器の大半はオーストラリアからの寄贈です

年間治療数が一覧表になっています

ナショナルアイセンターとの連携

2023年8月、栄養プログラムに参加していた男の子が、眼の腫れと痛みを訴えていました。

早速、皆さまからの寄付金で購入した自動車に乗せ、ナショナルアイセンターを受診しました。

すぐに、診察を受けることができ、抗菌薬の目薬と軟膏の処方を受けました。「土埃から眼を擦ったために起きた炎症」との診断でした。

翌日には痛みも治まったようです。

このように、問題を見つけるだけでなく、最終治療まで結びつける道筋がついたことは、大きな収穫です。

眼が痛くて眠れなかったと訴える少年

NAROMANスタッフが診察に付き添います

老眼鏡のお渡し

「読める!」と喜んでいただきました

2023年8月、首都ディリから車で約1時間半、標高700mの所にあるバザルテテという町にやってきました。

こちらで、「スポットビジョンスクリーナー」と「ハンディレフ」という携帯型視覚スクリーニング機器を用いて、視力測定を行い、老眼鏡をお渡ししました。

皆さまからお預かりした老眼鏡をお渡しすると、手元の小さな文字を見て「読める読める」と声が上がります。女性の中には「刺繍の時に役に立つわ」と喜んで下さる方もいました。

近くを見る時に眼鏡をかけるという習慣がないため、どうしても眼鏡をかけて色々と周囲を見渡し、遠くを見ようとする方がいらっしゃいました。「近くを見るための眼鏡」ということを理解して頂くのに時間がかかりました。

スクリーニング機器を使って、「測定不能」や「問題があります」と表示が出る方に関しては、ナショナルアイセンターへの受診のご案内をします。

皆さまからの老眼鏡で、少しでも見える喜びを味わって頂けるよう、今後も活動いたします。

ハンディレフ

スポットビジョンスクリーナー

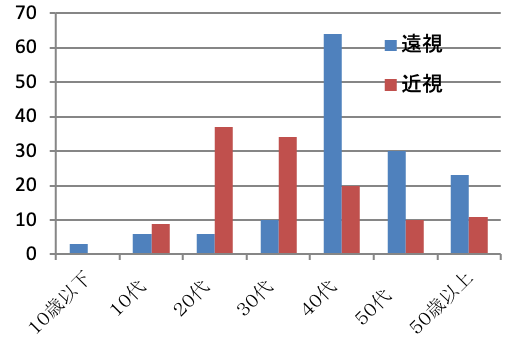

「読める!」と思わず笑顔が・・

無料眼科診療

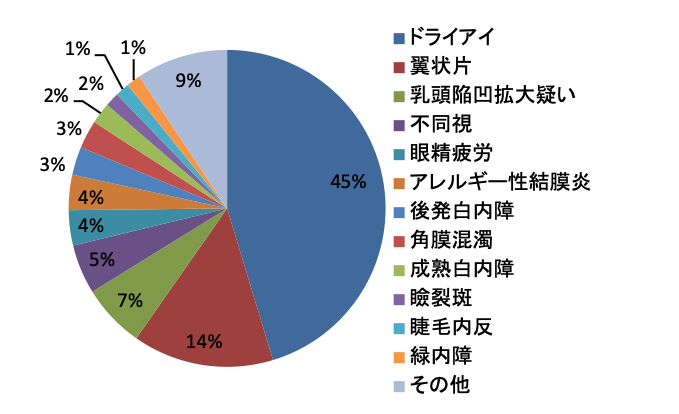

2016年に初めて現地で無料眼科診療をはじめて以来、6回にわたり診療を行ってまいりました。(NPO法人設立以降3回)診療した人数は約500名にも及びます。これまでの診療簿を集計した結果、日本同様、若い層に近視の方が多く、今後もスマートフォンやPCの普及により、近視の方が増える可能性があります。同時に眼精疲労やスマホ内斜視など新たな疾患が現れることも十分考えられます。

また疾患別にみると、先進国の病気というイメージがあるアレルギー結膜炎やドライアイの方が意外と多いことに気がつきます。ドライアイは、日本のようにスマートホンの普及によるというよりは、日照りによる紫外線、屋外労働などが関係しているとも考えられます。(同様のことが翼状片の多さからも言えます)アレルギー症状は、整備・舗装されていない場所が多く、常に砂埃が舞い上がっている状況や、動物の放し飼い、衛生面での課題などからのアレルゲン物質が影響していると考えられます。

2019年6月に、リキサ県バザルテテ郡にある修道院にて坂西理事長が診療にあたりました。海岸通りにある国道から車で約1時間30分程かかる標高700メートルの所に修道院があります。敷地内に幼稚園が併設されており、子供達を診察をした結果が以下の通りです。

幼稚園・小学校の子供(4歳〜9歳) 13人中

白内障 /1人

眼球癆 /1人

アレルギー性結膜炎 /9人

修道院内の修練期の子女4人中 1人がアレルギー結膜炎

修道女(25歳〜65歳) 6人中

老視 /1人

遠視 /2人

眼精疲労 /3人

(注)幼稚園・小学校の子供の人数は、問題のありそうな子供のみを広場に集合させての13名である。

電気量の不足により暗い中で勉強・読書をする状況が、眼精疲労の原因と考えられます。 環境要因から目の疾患が起きていると推測できる為、今後の東ティモール支援には、目の病気とその原因についても広く認知してもらう必要性があると感じています。